2025年鲜奶行业供需格局分析:供需双增、结构优化

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

是指专门生产、加工和销售新鲜牛奶的产业,其产品通常来源于健康奶牛所产的鲜乳汁,经过有效的加热杀菌处理后,以液态形式直接出售供消费者饮用。2025年鲜奶行业面临着一定的挑战与机遇并存的现状。一方面,上游牧场面临产能过剩的问题,生鲜乳价格同比下跌,导致牧场经营压力增大。另一方面,下游消费市场正在经历结构升级,消费者对高品质、高营养价值鲜奶的需求不断增加,推动了鲜奶市场的持续增长。

未来,消费者对健康饮食日益重视,高品质、高营养价值的鲜奶将更受欢迎。乳企将加大在奶源、生产工艺和产品质量控制等方面的投入来满足消费者对鲜奶品质的更高要求。智能化、自动化生产设备的应用将提高鲜奶生产的效率和产品质量。同时,乳企将利用大数据、物联网等技术手段对生产流程进行精细化管理,降低成本并提高运营效率。

品牌竞争将成为鲜奶行业的重要趋势。乳企将加强品牌建设,提升品牌知名度和美誉度。同时,线上销售渠道的拓展将成为乳企的重要战略之一来满足消费者便捷购物的需求。环保和可持续发展将成为鲜奶行业的重要考量因素。乳企将采用更加环保的包装材料,减少对环境的影响。同时,乳企还将加强在牧场管理、资源利用等方面的可持续性实践,推动行业的绿色发展。

一、供需分析

1. 供应分析

供应规模与特点:

中国鲜奶行业供应规模持续扩大,。供应呈现区域集中化特点,华北、华东地区因奶牛养殖资源丰富,成为主要生产地。低温鲜奶作为细分市场增长显著,龙头企业如伊利、蒙牛通过技术升级和产能扩张主导市场。

2. 需求分析

需求规模与特点:

需求增长主要由健康意识提升驱动,低温鲜奶因营养保留度高,成为消费热点。区域需求差异显著,华东地区占比超50%,其次为华南和华中。线上渠道(电商平台)销售占比逐年提升,年轻消费者偏好便捷购买方式。

3. 供需平衡与挑战

现状与结构性问题:

当前供需总体平衡,但低温鲜奶存在阶段性供不应求,尤其在一二线城市。区域供需错配问题突出,西北、东北地区供给过剩,而华南需求旺盛依赖外部调入。

影响因素:

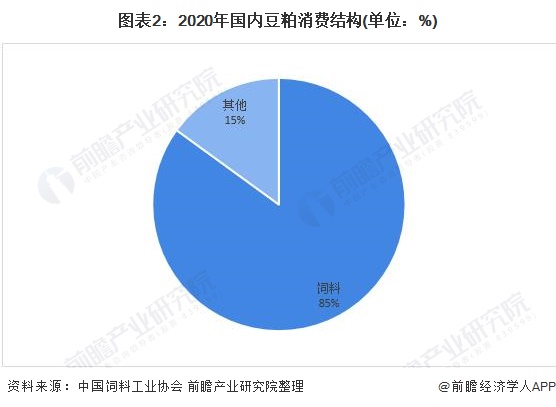

上游饲料成本波动、环保政策趋严(如养殖业排污标准)可能抑制供给增长;消费端价格敏感度上升,部分消费者转向替代品(如植物奶)。

二、产业链结构

据中研普华产业研究院显示:

1. 上游环节

奶牛养殖与饲料供应:

政策推动“种养结合”模式,减少对外饲依赖。

技术升级:

基因改良和数字化管理(如智能饲喂系统)提升单产。

2. 中游加工环节

生产与产品细分:

低温鲜奶采用巴氏杀菌技术,保质期短但营养保留度高;常温鲜奶市场份额逐步被挤压。

企业竞争:

伊利、蒙牛、光明等第一梯队企业通过并购区域乳企扩大份额,中小企业在本地市场依托渠道优势存活。

3. 下游销售环节

渠道多元化:

电商平台增速最快,社区团购模式兴起。

消费者行为:

70%消费者关注“新鲜度”标签,价格敏感度下降,品牌忠诚度提升,头部企业通过会员体系强化粘性。

4. 产业链整合趋势

纵向整合加速,乳企向上游延伸自建牧场(如伊利布局内蒙古牧场),下游加强冷链合作(与顺丰、京东物流协同)。

政策推动“产业集群”发展,如华北地区形成养殖-加工-销售一体化基地,降低物流成本。

三、竞争格局与未来趋势

1. 市场集中度:

行业呈“寡头竞争+区域割据”格局。

2. 国际化竞争:

主要来自澳大利亚、新西兰,但国内品牌通过性价比和渠道下沉抵御冲击。

3. 技术创新与风险:

机遇:

益生菌添加、膜过滤技术提升产品附加值;区块链溯源增强消费者信任。

风险:

原材料价格波动、疫病风险(如奶牛乳腺炎)、替代品竞争加剧。

4. 政策与投资建议:

关注“十四五”规划中乳业振兴政策,如补贴规模化养殖和冷链基建。

投资重点:低温鲜奶产能扩建、智慧牧场技术、细分市场(儿童/老年配方奶)。

2025年鲜奶行业将呈现“供需双增、结构优化”态势,低温品类和产业链整合成为核心驱动力。企业需强化上游控制力、创新产品矩阵,并应对成本与竞争压力。投资者可关注技术领先的龙头企业和区域市场潜力标的。

了解更多本行业研究分析详见中研普华产业研究院。同时, 中研普华产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。