数字金融行业现状与发展趋势分析

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

在数字经济浪潮席卷全球的当下,数字金融作为其核心构成,正以颠覆性力量重塑金融业态。然而,这一进程并非一帆风顺:传统金融机构面临技术迭代压力,科技企业遭遇合规瓶颈,中小微企业仍被融资难、融资贵问题困扰,消费者对数据隐私与金融安全的担忧与日俱增。这些痛点折射出数字金融发展的深层矛盾——如何在技术创新与风险防控、普惠服务与商业可持续、开放生态与数据主权之间找到平衡点?中研普华产业院研究报告中指出,数字金融已从“工具性创新”迈向“系统性变革”阶段,其发展路径正从单点突破转向生态重构。

一、数字金融行业现状:技术驱动下的生态重构

(一)政策与市场双轮驱动,行业规模持续扩张

数字金融的蓬勃发展离不开政策与市场的双重助力。党的二十大以来,数字经济、数字金融议题被纳入中央级会议核心议程,形成涵盖数据安全、跨境支付、绿色金融等多维度的政策体系。中研普华产业院研究报告数据显示,中国数字金融市场规模已占据全球重要地位,用户规模突破关键门槛,移动支付、网络借贷、数字保险等细分领域渗透率显著提升。政策引导下,金融机构加速数字化转型,科技企业深化金融场景渗透,形成“技术+场景+牌照”的差异化竞争格局。

(二)技术融合深化,重塑金融服务范式

前沿科技在数字金融领域的应用已从“辅助工具”升级为“核心引擎”。人工智能通过智能风控、反欺诈系统渗透率突破关键比例,区块链技术使跨境贸易融资效率大幅提升,云计算推动中小金融机构上云率突破阈值。技术融合催生新范式:AI大模型与区块链结合构建的智能合约体系,正在重构去中心化金融(DeFi)底层架构;多模态交互技术推动金融服务向“无感化”演进,语音指令操作、生物识别验证成为标配。

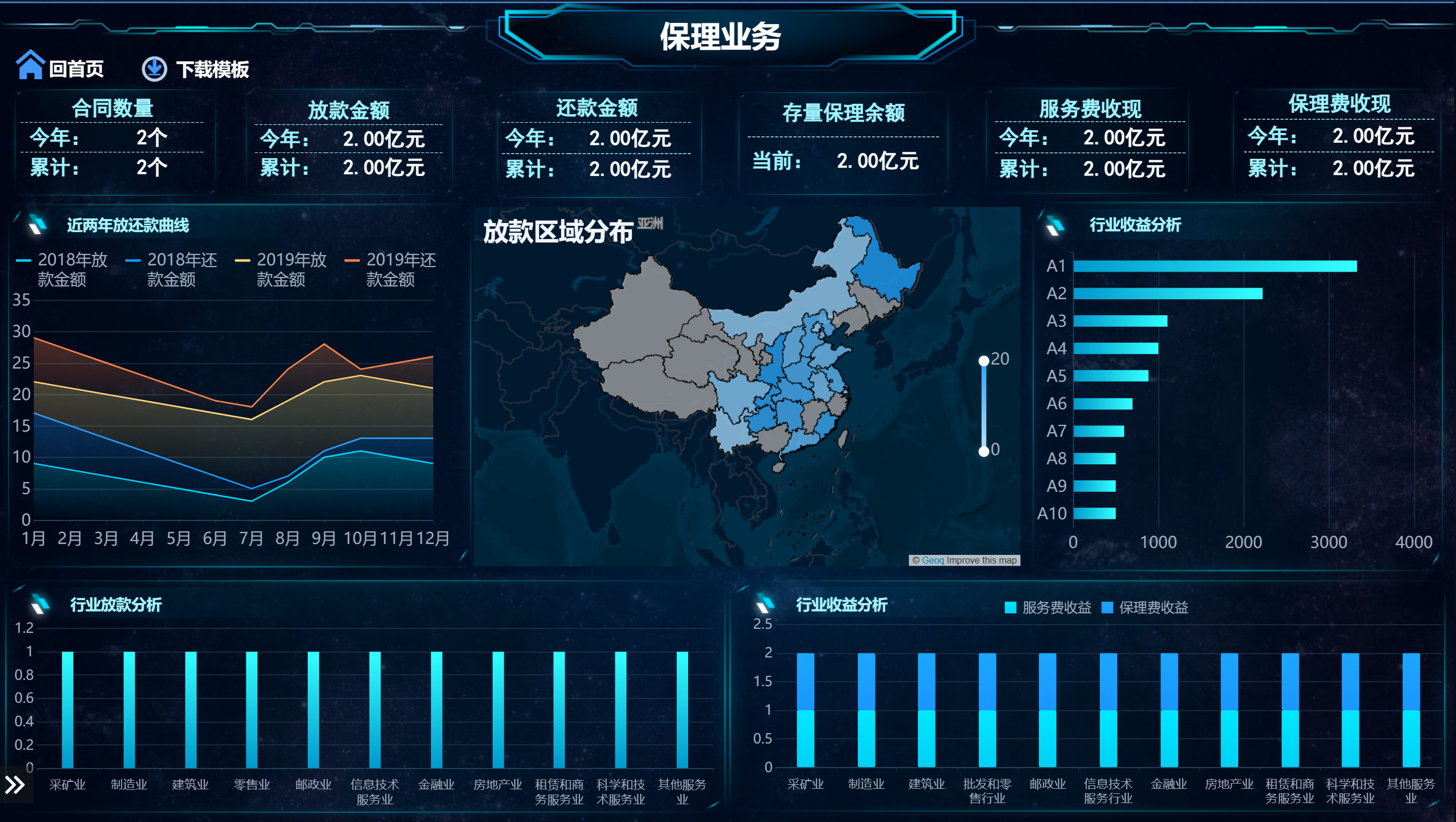

(三)区域与机构协同,构建差异化竞争生态

数字金融竞争呈现“头部引领、区域协同、垂直深耕”特征。长三角、珠三角依托金融科技企业集群形成创新高地,成渝都市圈通过政策扶持实现后来居上。头部科技企业主导支付、消费金融等核心赛道,传统金融机构通过数字化转型构建智慧银行生态,垂直领域创新者聚焦小微金融风控、跨境支付等细分市场。例如,众安保险通过AI定价实现互联网保险差异化,陆金所聚焦小微金融风控技术,形成特色竞争优势。

(四)应用场景拓展,深度融入实体经济

数字金融正从传统金融领域向高端消费、绿色能源、数字治理等新兴场景延伸。在高端消费领域,金融机构与奢侈品销售、高端旅游结合,提供分期付款、定制化旅游金融产品;在绿色能源领域,区块链技术实现碳排放数据实时监测,绿色债券、绿色信贷规模突破关键门槛;在数字治理领域,“数字人民币+财政补贴”模式实现惠民资金精准发放,政务数据共享提升公共服务效率。

二、数字金融发展趋势:技术、生态与全球化三重奏

据中研普华产业院研究报告分析

(一)技术创新:从单点突破到系统重构

生成式AI与多模态融合:生成式AI将带来更高效、个性化的服务体验。通过语音识别、自然语言处理和图像识别技术,用户可通过语音指令完成账户查询、转账等操作,金融机构可实现更精准的客户身份识别和风险评估。多模态融合技术将语音、图像、文本数据结合,推动金融服务向“无感化”演进。

量子计算与隐私计算:量子计算的超高速运算能力将为金融风险评估、投资组合优化提供更高效解决方案,其可在短时间内处理海量数据,发现传统计算难以察觉的风险和机会。隐私计算平台通过联邦学习实现数据“可用不可见”,破解联合风控中的数据孤岛难题,为金融机构提供安全的数据共享环境。

区块链深化应用:区块链在跨境支付、供应链金融、数字资产交易等领域的应用不断深化。其去中心化、不可篡改的特性,可提高交易透明度,降低信任成本。例如,通过区块链技术实现跨境支付快速到账和费用降低,供应链金融中记录交易信息确保资金流向真实可追溯。

(二)生态融合:从竞争到共生

产业数字金融深化:数字金融与实体经济、其他产业的跨界融合将加速,形成紧密产业生态。金融机构根据企业生产数据和销售数据提供供应链金融服务,制造业中数字金融平台与工业互联网结合实现供应链融资实时化与透明化。绿色产业与数字金融结合,推出绿色债券、绿色信贷等产品,引导资金流向低碳产业。

开放银行模式普及:领先机构通过开放API接口连接超千万商户,构建“金融+生活”超级生态。中小机构聚焦垂直领域技术输出,如卫星遥感信贷评估、物联网金融交易监控等特色服务。区域性银行通过云端核心系统实现弯道超车,单位客户运维成本显著下降。

全球化布局加速:头部企业加速东南亚、中东市场布局,通过本地化数字银行服务中小微企业。中国主导制定的数字金融标准覆盖多国,在跨境支付、绿色金融等领域形成国际话语权。数字人民币通过多边央行数字货币桥降低国际贸易成本,推动全球货币体系重构。

(三)监管与合规:从被动应对到主动治理

监管政策完善:各国政府加强对数字金融的监管力度,制定和完善相关法律法规,防范金融风险、保护消费者权益。中国构建“技术创新-风险防控-消费者保护”三位一体的监管体系,数据要素市场建设加速,多地数据交易所开设金融专区,推动数据资产定价与流通机制创新。

风险防控技术升级:金融机构利用人工智能算法实现风险动态监测,区块链技术构建穿透式监管链,云计算提升监管数据处理能力。监管机构与市场主体形成“监管沙盒+创新试点”协同创新机制,平衡创新与风险。

数据安全与隐私保护强化:随着数字金融业务快速发展,数据安全和隐私保护问题日益凸显。机构需建立算法审计机制,防范数据隐私泄露、算法歧视等风险,采用同态加密、零知识证明等技术保障数据安全,通过区块链存证确保操作可追溯。

(四)普惠与绿色:从愿景到实践

普惠金融持续推进:数字金融借助移动支付、数字信贷等技术,覆盖农村、中小微企业等长尾市场。农村信用社与科技企业合作,利用大数据和人工智能技术为农民提供小额信贷服务,助力农村经济发展。普惠贷款客户数、贷款余额持续增长,金融服务覆盖面和可得性不断提升。

绿色金融融合发展:在环保和可持续发展趋势下,数字金融与绿色金融深度融合。通过大数据和区块链技术量化监测绿色项目环境效益,提高绿色金融精准度和透明度。金融机构推出绿色债券、绿色信贷等创新产品,引导资金流向绿色产业,推动经济可持续发展。

三、行业挑战与应对策略

(一)技术风险:构建安全防护体系

技术故障、数据泄露、网络攻击等问题可能对数字金融平台造成重大影响。机构需持续投资于技术安全,加强系统冗余设计、数据加密存储、访问权限管控,建立实时监测和应急响应机制,确保业务连续性和客户数据安全。

(二)监管合规:平衡创新与风险

监管政策的不确定性可能影响数字金融业务模式创新。机构需加强与监管机构沟通,主动参与政策制定,建立合规管理体系,确保业务符合法律法规要求。同时,利用监管沙盒等机制,在风险可控前提下探索创新业务模式。

(三)市场竞争:强化差异化优势

数字金融行业竞争激烈,机构需聚焦细分市场,构建差异化竞争优势。传统金融机构可发挥牌照和客户资源优势,深化场景化服务;科技企业可依托技术实力,推出创新产品;垂直领域创新者可聚焦特定行业需求,提供精准解决方案。

数字金融的终极形态,将是与数字经济完全适配的“无感金融”服务体系。其价值创造将超越传统金融范畴,成为数字经济时代的基础设施。在这场变革中,能够深度融合技术、场景与生态的机构将主导市场,而固守传统模式的参与者将面临淘汰风险。中研普华产业研究院预测,未来数字金融将在技术融合、生态协同、全球化布局等方面持续突破,为经济社会发展注入新动能。对于从业者而言,把握技术趋势、深化生态合作、强化风险防控,将是赢得未来的关键。

......

欲获悉更多关于行业重点数据及未来五年投资趋势预测,可点击查看中研普华产业院研究报告。