在城市化进程加速与“双碳”目标推动下,电动自行车凭借灵活、经济、绿色的特性,成为中国居民短途出行的核心选择。它不仅满足了上班通勤、学生代步的基础需求,更深度融入即时配送、社区服务等民生领域,成为连接城市微循环的重要纽带。随着城乡居民对出行效率与成本控制的需求升级,电动自行车逐步超越传统自行车,成为覆盖全年龄段、多场景的国民级交通工具。

从中国自行车协会了解到,目前我国自行车社会保有量超过2亿辆,电动自行车社会保有量约3.8亿辆。全国每日因“两轮出行”而减少的碳排放量约1万吨,以百公里油耗8升计算,相当于节省汽油约660万升。全国城镇居民每100次出行中,约有30次由“两轮出行”完成。我们的报告包含大量的数据、深入分析、专业方法和价值洞察,可以帮助您更好地了解行业的趋势、风险和机遇。在未来的竞争中拥有正确的洞察力,就有可能在适当的时间和地点获得领先优势。

一、电动自行车行业市场深度调研

1. 需求端:多元化场景驱动市场扩容

电动自行车的用户群体已从最初的通勤族扩展至更广泛的社会阶层。学生群体青睐其轻便快捷的代步功能,上班族依赖其缓解城市交通拥堵,而快递员、外卖骑手等职业群体则将其视为生产工具,催生了对长续航、高承重车型的刚性需求。此外,老龄化社会下,具备舒适座椅与安全辅助功能的车型逐渐受到老年群体欢迎。这种“日常代步+生产工具+特殊需求”的多场景渗透,使得市场需求呈现“基础款保规模、定制款提溢价”的特征,推动行业从单一产品供给向场景化解决方案转型。

2. 供给端:技术迭代引领产品升级

行业的核心竞争力正从“性价比”转向“技术赋能”。电池技术的突破是关键驱动力,锂电池凭借能量密度高、循环寿命长的优势,逐步取代铅酸电池成为主流配置,不仅提升了续航里程,也优化了整车重量与安全性。智能化功能也成为产品差异化的核心,包括APP互联、GPS定位、智能防盗、电量精准显示等功能,正从高端车型向中端产品下沉。同时,设计理念更趋人性化,折叠车型、可调节座椅、储物空间优化等细节改进,进一步契合了不同用户群体的使用习惯。

3. 竞争格局:头部集中与细分突围并存

市场竞争呈现“双轨制”特征:一方面,头部企业通过规模化生产与渠道深耕巩固优势,凭借品牌认知度与供应链掌控力占据主流市场;另一方面,中小品牌则聚焦细分领域寻找突破口,如针对外卖骑手推出重载车型,或为年轻群体设计个性化外观的潮流车型。线上线下渠道加速融合,线下门店承担体验与售后服务功能,线上平台则通过直播带货、社群营销触达年轻消费者,渠道结构的优化推动了市场渗透率的进一步提升。

在市场繁荣与技术升级的背后,行业发展仍面临多重结构性矛盾。一方面,庞大的市场保有量带来了显著的社会价值,但其安全管理与配套设施建设滞后的问题日益突出,电池起火、违规改装等安全隐患成为社会关注焦点;另一方面,行业集中度偏低导致低端产能过剩,部分企业依赖价格战获取市场份额,不仅压缩了利润空间,也阻碍了技术研发投入。此外,原材料价格波动与核心零部件供应链的稳定性,也对企业的成本控制能力提出考验。这些挑战的解决,既需要政策层面的规范引导,也依赖企业自身的创新突破与行业协同,共同推动电动自行车从“便捷工具”向“安全、智能、绿色的出行生态”升级。

二、电动自行车行业政策环境分析

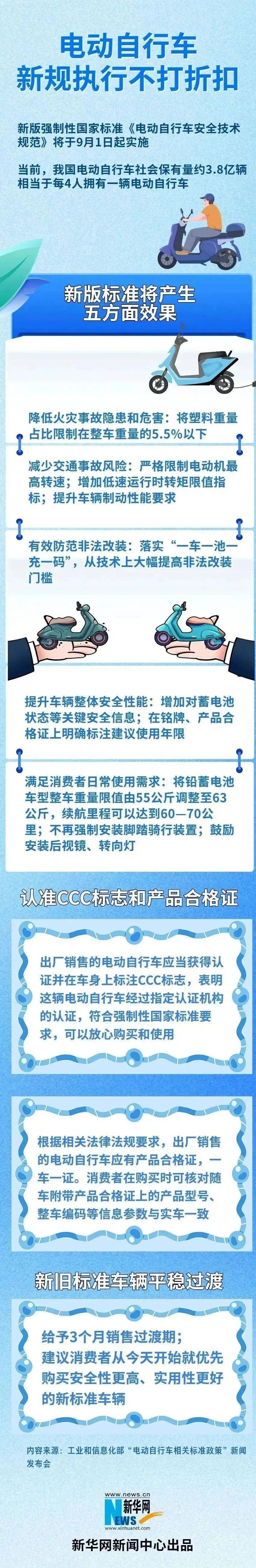

政策引导在行业发展中扮演着“守门人”与“指挥棒”的双重角色。最新修订的安全技术规范从车速限值、整车质量、防火阻燃等维度提出了更高要求,不仅明确禁止超速与违规改装,还对电池、线路、塑料部件的安全性能制定了强制性标准。这一政策的落地,短期内将加速中小品牌的淘汰,推动产能向合规企业集中;长期来看,有利于提升行业整体安全水平,重塑消费者对产品质量的信任。此外,各地政府通过鼓励绿色出行、建设充电基础设施、推广以旧换新等措施,为行业创造了更友好的发展环境。

据中研产业研究院分析:

2024年4月,国务院安委会部署开展电动自行车安全隐患全链条整治行动,国务院办公厅印发《电动自行车安全隐患全链条整治行动方案》,鼓励有条件的地方推动电动自行车以旧换新。7月,国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,将电动自行车以旧换新纳入支持范围。为落实上述政策精神,商务部等5部门于8月联合出台《推动电动自行车以旧换新实施方案》,推动开展电动自行车以旧换新工作。

三、电动自行车行业发展前景展望

1. 技术创新向“安全+智能”双轮驱动

未来,电池技术将向高安全性、快充化方向发展,固态电池、热管理系统的应用有望解决续航焦虑与安全隐患。智能化将向“车联网”方向延伸,通过大数据分析用户出行习惯,提供个性化路线规划、故障预警等增值服务,甚至融入智慧城市交通网络,实现与公共交通的无缝衔接。

2. 绿色属性深化推动产业链协同

在“双碳”目标下,电动自行车的绿色价值将进一步凸显,不仅体现在使用环节的零排放,还将延伸至产业链上游的绿色制造。企业将更注重原材料的回收利用,推动电池回收体系建设,同时通过轻量化设计与节能电机研发,降低整车能耗。产业链上下游的协同合作将加强,核心零部件企业与整车厂商的深度绑定,有助于提升技术研发效率与供应链稳定性。

3. 全球化布局打开增长新空间

作为全球最大的电动自行车生产国,中国企业正加速“走出去”,通过技术输出、海外建厂、品牌并购等方式拓展国际市场。在东南亚、欧洲等地区,电动自行车的市场需求正快速增长,中国企业凭借成本优势与技术积累,有望在中低端市场占据主导地位,同时通过高端品牌建设突破欧美高端市场壁垒。此外,跨境电商渠道的完善与本地化服务能力的提升,将进一步助力产品出海。

电动自行车行业的发展历程,是中国制造业从“规模扩张”向“质量提升”转型的缩影。它既是技术创新的产物,也是民生需求的直接反映,更是绿色发展理念的生动实践。当前,行业正处在政策规范与市场驱动的双重作用下,面临“洗牌”与“升级”的历史机遇。未来,企业需要在安全合规的前提下,持续深耕技术研发与用户体验,通过产品场景化、服务智能化、产业链绿色化的路径,将电动自行车从单一的“出行工具”升级为“短途出行生态的核心节点”。同时,行业协会与政府部门需加强协同,完善基础设施建设与标准体系,推动行业向更安全、更智能、更可持续的方向发展,最终实现经济效益与社会价值的统一,为中国居民的短途出行提供更优质、更绿色的解决方案。

想要了解更多电动自行车行业详情分析,可以点击查看中研普华研究报告。