在全球能源结构加速向低碳化转型的背景下,可再生能源占比持续提升,但其间歇性、波动性特征对电网稳定性构成挑战。抽水蓄能作为目前技术最成熟、经济性最优的大规模储能方式,凭借其“削峰填谷”的双向调节能力,成为构建新型电力系统的核心支柱。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

从浙江长龙山电站的“世界级高水头”到河北丰宁电站的“全球最大抽水蓄能集群”,中国抽水蓄能产业正以技术突破与规模扩张双轮驱动,重塑全球储能产业格局。

一、抽水蓄能行业市场发展现状分析

1.1 全球领跑:装机规模与区域布局的双重优势

中国抽水蓄能产业已形成全球最大的市场体量,装机容量连续多年稳居世界首位。其发展格局呈现两大特征:

区域协同深化:东部地区依托电力负荷中心,形成高密度电站集群,成为区域电网稳定运行的“压舱石”;中西部地区结合大型风光基地建设,配套布局抽水蓄能项目,提升新能源消纳能力。例如,西北地区抽水蓄能配套比例显著提升,甘肃、青海等地项目呈现“集群式”开发特征,通过规模化建设降低单位成本。

技术迭代加速:单机容量突破百万千瓦级,高水头、变速机组国产化率大幅提升。国内企业自主研发的可逆式机组在额定水头下稳定运行,振动控制精度达毫米级;变速抽水蓄能机组进入试验阶段,响应速度提升,可灵活适配电网调频需求。此外,数字孪生技术、智能巡检系统等智能化手段的应用,推动电站向“无人值守、远程调控”转型,设备故障预警准确率大幅提升。

1.2 政策驱动:从顶层设计到市场机制的全面赋能

国家战略层面,抽水蓄能被纳入能源转型核心框架。《抽水蓄能中长期发展规划》明确提出装机容量目标,并配套出台首部系统性管理办法,强化项目审批与建设规范性。政策工具从单一补贴转向市场化机制创新:

电价机制优化:推行“容量电价+差价合约”模式,保障项目基础收益;开放辅助服务市场,允许电站通过调峰、调频、黑启动等服务获取额外收益。例如,广东抽水蓄能电站通过调频服务年增收显著,碳交易市场联动进一步拓宽收益来源。

区域差异化支持:地方政府结合新能源基地布局出台配套政策,推动抽水蓄能与风光项目一体化规划。浙江实施“一站式审批”简化流程,广东建立省级站点资源库滚动调整入库项目,青海探索“共享储能”模式提升容量利用率。

2.1 需求侧:新能源高比例接入催生刚性需求

随着风电、光伏装机占比突破关键阈值,电力系统对灵活调节电源的需求激增。抽水蓄能凭借其长时储能特性,成为解决新能源波动性、保障电网稳定运行的核心工具。据预测,未来抽水蓄能装机规模将保持高速增长,区域市场呈现差异化特征:

华东地区:作为电力负荷中心,已投产规模领先全国,未来将通过电站集群效应提升区域调节能力。华中地区:在建规模庞大,成为未来增长主战场,重点布局高参数、大容量机组。西北地区:结合“风光水储一体化”基地建设,抽水蓄能配套比例持续提升,推动新能源外送通道效率优化。

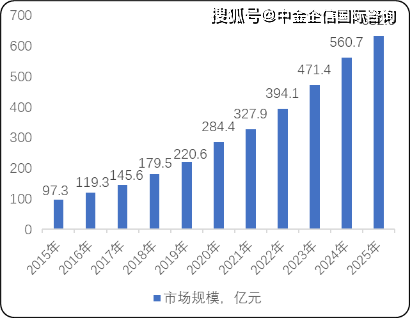

根据中研普华产业研究院发布的《》显示:

2.2 供给侧:央企主导与民企入局的多元化竞争

央企占据主导地位:国网新源、南网储能等央企凭借资金与经验优势承接大型项目,在技术、市场等方面形成壁垒。例如,国家电网抽水蓄能电站装机量占比超半数,南方电网占比近两成。

民企加速入局:通过PPP模式、混合所有制改革等路径参与市场竞争,三峡集团与比亚迪合资建设湖南平江电站,民营资本持股比例显著提升。此外,国际企业如通用电气、西门子等通过技术合作参与中国市场,推动行业竞争升级。

跨界融合趋势:传统能源企业与新能源企业、科技公司展开合作,探索“储能+氢能”“储能+数据中心”等新业态。例如,南方电网与东南亚国家开展跨国电网互济技术攻关,探索联合储能项目。

3.1 技术创新:从“规模领先”到“质量引领”

变速机组与智能化运维:变速抽水蓄能机组将成为研发重点,其可根据电网需求灵活调整功率,提升调频能力;智能化控制技术将实现设备精准监控与故障预警,降低人力成本。

绿色建造与材料革命:高效废水处理系统、生态友好型大坝设计等技术将减少项目对环境的影响;高强度合金钢、纳米材料等新型材料的应用将延长设备寿命,提升运行效率。

长时储能技术融合:抽水蓄能将与压缩空气储能、飞轮储能等技术结合,形成多元化储能格局,满足不同场景下的调节需求。

3.2 市场机制:从“政策驱动”到“双轮驱动”

电价机制完善:容量电价与电量电价相结合的定价模式将全面推行,通过“成本加成+收益共享”机制平衡投资者与用户利益。碳市场与绿电交易的联动将赋予抽水蓄能环境价值,进一步拓宽收益来源。

辅助服务市场开放:电站将深度参与电力现货市场,通过调峰、调频、备用等服务获取市场化收益。例如,广东试点电力现货市场与抽水蓄能联动交易,提升资源配置效率。

国际标准输出:中国企业将携带“中国标准”出海,参与全球能源互联网建设。中电建在东南亚、中东等地区签署多个项目,采用中国水头段机组标准;南方电网探索跨国电网协同调度,推动抽水蓄能电站与跨国电网的互联互通。

3.3 生态与成本:平衡发展的关键挑战

生态保护与开发节奏:抽水蓄能电站建设需严格规避生态保护红线,合理避让敏感性因素。例如,广东电站在强降雨期间通过动态评估水库蓄洪能力,减轻下游防汛压力。未来,行业需加强环境影响评价,采用生态友好型设计,减少对植被、水质的破坏。

全生命周期成本优化:尽管核心设备国产化率提升,但高海拔、大容量机组的设计制造仍需突破技术瓶颈。产业链协同降本成为关键:上游设备制造商与中游电站建设商联合攻关,通过规模化应用降低材料成本;下游运营商通过智能化管理提升运营效率,缩短投资回收周期。

中研普华通过对市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递,为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务,最大限度地帮助客户降低投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的《》。