前言

在全球新一轮科技革命与产业变革加速融合的背景下,科技创新已成为推动经济高质量发展的核心引擎。中国“十四五”规划明确提出“坚持创新驱动发展,全面塑造发展新优势”,并围绕人工智能、量子信息、生物技术等前沿领域部署战略任务。2025年作为“十四五”收官之年,科技创新产业正从技术突破向场景落地、生态构建全面进阶。

一、行业发展现状分析

(一)政策红利释放与技术自主可控加速

国家层面通过“新型举国体制”推动关键核心技术攻关,出台《关于完善科技激励机制的若干意见》《新一代人工智能发展规划》等政策文件,构建“基础研究+技术攻关+成果转化+科技金融”的全链条支持体系。政策重点聚焦三大方向:一是强化国家战略科技力量,支持国家实验室、重大科技基础设施建设;二是突破“卡脖子”技术,在芯片、操作系统、工业软件等领域实施“揭榜挂帅”;三是推动产学研深度融合,鼓励高校、科研院所与企业共建联合实验室,加速技术成果转化。例如,量子计算原型机“九章”问世、国产EUV光刻机技术突破,标志着中国在前沿领域逐步实现从“跟跑”到“并跑”的跨越。

(二)技术融合催生新业态与新模式

人工智能、5G、区块链、生物技术等技术的交叉融合,推动科技创新从单点突破向系统创新演进。在智能制造领域,数字孪生技术实现生产全流程模拟优化,工业互联网平台连接设备超千万台;在智慧医疗领域,AI辅助诊断系统覆盖全病种,基因编辑技术推动精准治疗发展;在智慧城市领域,城市大脑整合交通、能源、安防等数据,实现动态决策与资源高效配置。技术融合不仅重塑传统产业形态,更催生元宇宙、Web3.0等新兴赛道,形成“技术—场景—生态”的良性循环。

(三)区域协同与全球化布局并进

根据中研普华研究院《》显示:国内形成“京津冀、长三角、粤港澳”三大科技创新高地,北京中关村、上海张江、深圳南山等区域集聚了全国50%以上的高新技术企业。区域间通过“飞地经济”“离岸创新”等模式实现资源互补,例如长三角G60科创走廊串联九城市,推动产业链跨区域协同。全球化方面,中国科技企业通过“海外研发中心+本地化生产”加速出海,华为、宁德时代等企业在欧洲、东南亚建立研发基地,参与国际标准制定,提升全球科技话语权。

二、竞争格局分析

(一)国际巨头与本土企业生态分野

全球科技创新产业呈现“北美主导、亚太崛起”格局,美国在人工智能、量子计算、生物医药等领域占据技术制高点,谷歌、微软、英伟达等企业通过“平台+生态”模式构建壁垒。中国科技企业则采取差异化竞争策略:华为、百度等聚焦底层技术突破,大疆、商汤等深耕垂直领域应用,字节跳动、拼多多等通过模式创新重构市场格局。例如,百度文心大模型参数规模突破万亿,商汤科技建立全球最大的人工智能计算与赋能平台,形成技术输出能力。

(二)细分领域竞争焦点转移

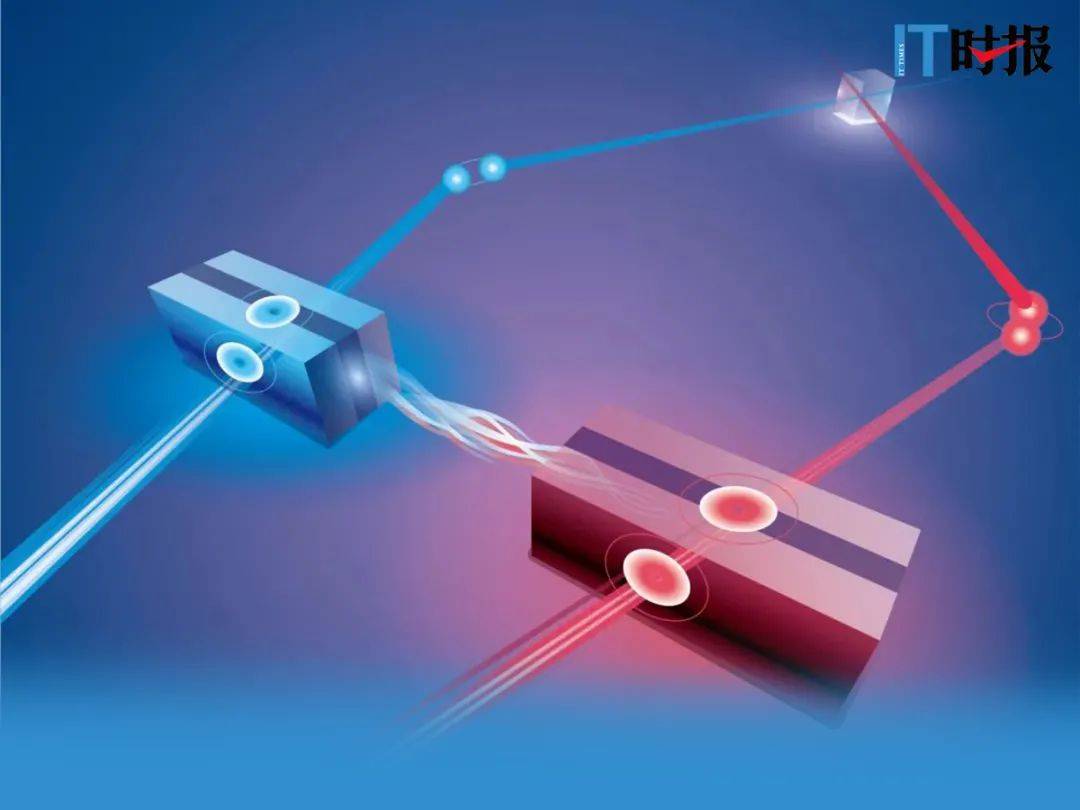

人工智能领域,大模型技术从“规模竞赛”转向“效能优化”,行业大模型在医疗、金融、制造等领域加速落地;量子计算领域,硬件研发与算法开发同步推进,量子优越性验证从单一任务向实用化场景拓展;生物技术领域,基因治疗、细胞治疗、合成生物学等技术进入临床转化阶段,CRISPR基因编辑技术治愈遗传病案例增多;低空经济领域,电动垂直起降飞行器(eVTOL)完成适航认证,无人机物流、城市空中交通等场景试点推广。

(一)供给端:技术迭代与产能释放

国内企业通过“自主研发+并购整合”双轮驱动,逐步打破国际垄断。在半导体领域,中芯国际、长江存储等企业突破14nm芯片制造、3D NAND闪存技术;在高端装备领域,国产五轴联动数控机床、工业机器人实现进口替代;在新能源领域,光伏组件、动力电池全球市占率提升。供给结构向高端化倾斜,高技术产品占比提高,例如,国产大飞机C919完成商业首飞,国产豪华邮轮开启常态化运营。

(二)需求端:刚性增长与消费升级

传统产业数字化转型催生海量需求,制造业、农业、服务业对智能装备、工业软件、数字解决方案的采购量激增。消费升级推动个性化、智能化产品普及,智能家居、可穿戴设备、智能汽车等消费级科技产品渗透率提高。新兴市场潜力释放,东南亚、非洲等地区对移动支付、共享经济、远程教育等数字化服务需求增长,为中国科技企业出海提供机遇。

四、行业发展趋势分析

(一)技术范式变革:从“信息智能”到“具身智能”

人工智能技术向多模态、自主化、通用化方向发展,大模型与机器人、自动驾驶、数字人等载体结合,推动“感知—决策—执行”闭环升级。例如,人形机器人具备环境感知与自主行动能力,可应用于家庭服务、工业制造等领域;自动驾驶技术从L2向L4级跃迁,城市道路场景商业化落地加速。量子计算与经典计算融合,形成“量子优势+经典优化”的混合计算模式,解决复杂优化问题。

(二)产业形态升级:从“单点创新”到“全域赋能”

科技创新与实体经济深度融合,推动产业形态向“服务化、平台化、生态化”转型。工业互联网平台连接设备超亿台,形成“制造即服务”模式;农业数字化平台整合种植、物流、销售数据,实现全产业链协同;金融科技通过区块链、隐私计算等技术重构风控体系,提升服务普惠性。例如,京东工业品平台连接供需两端,降低制造业采购成本;网商银行“大山雀”系统通过卫星遥感技术评估农户资产,提供无抵押贷款。

(三)可持续发展:从“商业价值”到“社会价值”

科技创新兼顾经济效益与社会效益,在乡村振兴、碳中和、公共健康等领域发挥更大作用。例如,科技企业通过“AI+农业”提升农产品产量,利用数字技术缩小城乡数字鸿沟;新能源技术推动能源结构转型,光伏、风电装机占比提高;智慧医疗平台实现远程会诊、在线问诊,提升基层医疗服务能力。

(一)聚焦三大核心赛道

前沿技术突破领域:关注量子计算、脑机接口、核聚变等颠覆性技术,投资具备原始创新能力的科研机构与企业。

产业数字化转型领域:布局工业软件、智能装备、数字孪生等细分市场,挖掘制造业、农业、服务业升级需求。

新兴消费科技领域:投资智能家居、可穿戴设备、元宇宙应用等赛道,关注技术成熟度与用户接受度。

(二)规避潜在风险点

技术伦理风险:关注AI算法偏见、数据隐私泄露等问题,避免投资存在合规隐患的企业。

技术迭代风险:评估技术路线稳定性,规避因技术替代导致的投资损失。

地缘政治风险:关注国际技术封锁与供应链安全,优先选择具备自主可控能力的企业。

(三)关注企业核心指标

研发投入占比:优先选择研发投入不低于10%的企业,确保技术持续迭代能力。

知识产权布局:评估企业专利数量、质量及国际化程度,构建技术壁垒。

生态合作能力:关注企业与高校、科研院所、上下游企业的合作网络,提升资源整合效率。

如需了解更多科技创新行业报告的具体情况分析,可以点击查看中研普华产业研究院的《》。