在人类探索微观世界的征程中,精密仪器如同延伸的感官,将不可见的物理量转化为可认知的数据。从芯片制造中的光刻机,到医疗诊断的电子显微镜,从航空航天的惯性导航系统,到科研领域的高能物理装置,精密仪器的可靠性直接决定着现代工业体系的运转效率。而精密仪器维修行业,正是守护这些"工业眼睛"的幕后英雄。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

一、精密仪器维修行业发展现状分析

1. 技术演进:从机械维修到系统重构

精密仪器维修正在经历技术维度的三重跃迁:第一层是检测技术的智能化,激光干涉仪、电子显微镜等设备使故障定位精度达到纳米级;第二层是维修工艺的精密化,3D打印、离子束修复等技术实现微观结构的原位再生;第三层是系统重构的数字化,基于数字孪生的虚拟维修技术,可在数字空间预演复杂设备的修复方案。这种技术演进不仅延长了设备寿命,更推动行业从"被动维修"转向"主动健康管理"。

2. 服务模式:从单点维修到全周期服务

现代精密仪器维修需求已突破传统故障修复范畴,向"预防-诊断-修复-优化"全周期延伸。预防性维护阶段,通过振动分析、油液检测等技术实现故障预警;诊断阶段,利用人工智能算法进行故障模式识别;修复阶段,采用模块化更换、在线升级等快速响应方案;优化阶段,则通过参数调校、软件升级提升设备性能。这种服务模式升级推动维修企业从"技术工匠"转型为"设备健康管理师"。

3. 竞争格局:从区域分散到生态整合

精密仪器维修市场呈现"哑铃型"结构:一端是国际巨头如西门子、GE等凭借原厂技术优势占据高端市场,另一端是区域性维修企业依托本地化服务网络满足中低端需求。值得注意的是,行业整合加速,头部企业通过并购延伸服务链,中小企业则聚焦细分领域形成差异化竞争力。同时,独立第三方维修机构崛起,通过技术突破打破原厂垄断,这种格局演变推动行业从同质化竞争转向生态化协作。

1. 需求边界拓展:从设备维修到产能保障

精密仪器维修的市场边界正在被重新定义。随着智能制造2025、工业4.0等战略推进,设备开机率直接影响生产线效能,维修服务从成本中心升级为产能保障要素。在半导体、生物医药等高附加值行业,设备停机损失可能高达每小时数十万元,促使企业将维修预算从"必要支出"转为"战略投资"。这种需求升级推动维修企业从技术服务提供商转型为生产保障合作伙伴。

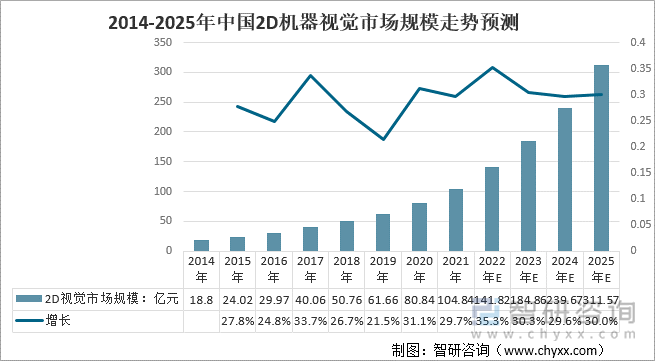

根据中研普华产业研究院发布的《》显示:

2. 商业模式创新:从项目制到订阅制

维修服务正在经历"服务化"转型。传统的一次性维修项目逐渐被长期服务合同取代,而基于结果的收费模式(Outcome-Based Model)使企业按设备正常运行时间付费。更前瞻的实践是"设备健康管理即服务(EHMS)",企业通过订阅方式获得远程监控、预测性维护、备件管理等全流程服务。这种模式创新将重构行业价值链,使维修服务从成本中心转变为价值创造引擎。

3. 价值网络重构:从链条到生态

精密仪器维修市场形成"技术提供方-服务集成商-终端用户"的价值网络。原厂制造商通过维修服务深化客户关系,独立维修商凭借技术突破拓展生存空间,而平台型企业则整合供需资源,构建起覆盖设备全生命周期的生态系统。这种价值网络重构打破传统线性关系,形成多方共赢的产业生态。

1. 技术融合:从工具革命到认知革命

5G、人工智能、数字孪生等技术的融合,将推动精密仪器维修向"认知智能"阶段跃迁。通过构建设备数字孪生体,实现故障模式的模拟推演、维修方案的预演优化、修复效果的实时评估。更前瞻的实践是"自主维修系统",利用强化学习算法使设备具备自我诊断、自我修复能力。这种技术融合不仅提升维修效率,更可能催生设备管理的新范式。

2. 服务全球化:从区域到全球

在产业链全球化背景下,精密仪器维修服务正在突破地理边界。跨国企业通过建立全球服务网络,实现备件共享、专家协同、标准统一。同时,新兴市场国家对高端维修服务的需求增长,催生出"技术输出+本地化服务"的新模式。这种全球化趋势既带来服务半径的扩展,也要求企业具备跨文化协作能力。

中研普华通过对市场海量的数据进行采集、整理、加工、分析、传递,为客户提供一揽子信息解决方案和咨询服务,最大限度地帮助客户降低投资风险与经营成本,把握投资机遇,提高企业竞争力。想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的《》。