一、行业现状:规模扩张与结构性挑战并存

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

1. 市场规模:增长显著但区域分化明显

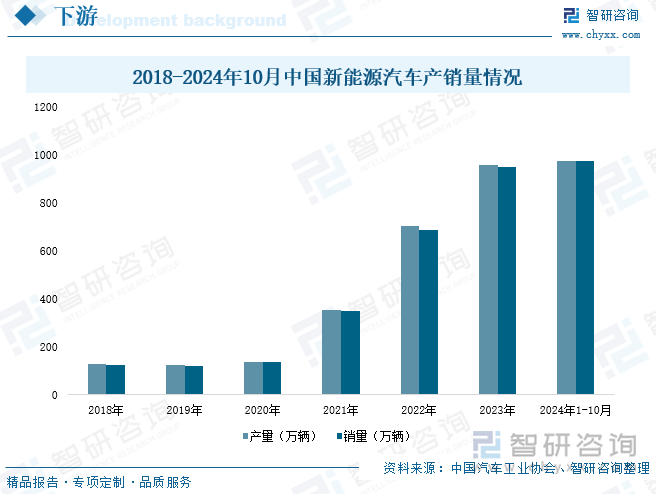

近年来,随着新能源汽车、储能设备及3C电子产品的爆发式增长,我国废电池产生量持续攀升。2023年中国废电池回收量已突破61万吨,市场规模达145亿元,较2022年增长19%。然而,区域分布极不均衡:华东、华南地区贡献了全国60%以上的回收量,而中西部地区的回收体系仍待完善。

从细分品类看,铅酸电池回收占据主导地位(占比约55%),但锂离子电池回收增速最快,2023年处理量同比增长38%,主要得益于新能源汽车退役电池的集中放量。这一结构性变化将推动回收技术从传统的物理拆解向湿法冶金、梯次利用等高附加值方向升级。

2. 企业竞争:头部效应凸显与中小企业生存困境

截至2024年6月,全国废电池回收企业数量超16万家,但行业集中度持续提升。数据显示,前10%的头部企业占据了75%的市场份额,而中小企业普遍面临“原料荒”和“技术洼地”双重压力。例如,某华东地区龙头企业的年处理能力已达10万吨,而大量小微企业的开工率不足30%。具备“技术+渠道”双壁垒的企业将主导未来市场。如格林美、邦普循环等企业通过绑定车企、共建回收网络,实现了产业链闭环,其毛利率较行业平均水平高出8-10个百分点。

1. 政策加码:从“鼓励”到“强制”的监管升级

2024年3月,国务院印发《新能源汽车动力电池回收利用管理办法》,首次明确“车企终身责任制”,要求车企自建或授权回收体系,并设定2025年锂电回收率达95%的硬性指标。此外,财政部将废电池再生材料纳入增值税优惠目录,企业可享受50%即征即退政策,直接降低运营成本。

2. 技术创新:破解回收经济性难题

传统火法冶金因能耗高、污染大正被逐步淘汰,而新一代技术显著提升效益:

湿法回收:镍钴锰回收率从85%提升至98%,单吨电池包处理成本下降40%;梯次利用:储能基站、低速电动车等场景的二次应用,使电池残值提升30%以上;AI分选:如天奇股份开发的视觉识别系统,分拣效率较人工提高20倍,杂质率低于0.5%。2024年行业平均回收成本已降至3000元/吨以下,较2020年下降45%,推动盈亏平衡点前移。

根据中研普华产业研究院发布的《》显示:

三、挑战与痛点:四大瓶颈制约产业化进程

1. 原料供给不稳定

“黑市回收”仍占30%以上市场份额,大量退役电池流入非正规渠道。某头部企业高管透露:“正规企业回收价较‘小作坊’低15%-20%,导致优质货源流失”。

2. 技术标准缺失

目前锂电回收尚无统一检测标准,同一批电池的金属含量检测误差可达±20%,加剧交易纠纷。

1. 市场规模预测:2025年突破千亿

预测,2025年中国废电池回收市场规模将达1200亿元,年复合增长率28%。其中,锂电回收占比将升至40%,形成“铅酸稳增、锂电爆发”的格局。

2. 三大趋势重塑行业

产业链垂直整合:宁德时代、比亚迪等车企通过参股回收企业,构建“生产-销售-回收”生态圈;国际化布局加速:华友钴业在印尼投建50万吨级回收基地,抢占东南亚市场;ESG价值凸显:碳积分交易、绿色金融等工具将为企业额外创造10%-15%的收益。

五、战略建议

提出以下策略:

政策端:推动“电池身份证”制度,打通车企、回收商数据壁垒;企业端:中小型企业可聚焦区域性回收网络,与社区、4S店共建回收点;技术端:联合科研院所攻关贵金属高效提取技术,降低对钴镍资源的依赖。

结语

废电池行业正从“环保负担”向“城市矿山”蜕变。在“双碳”目标驱动下,谁能破解技术、渠道与资本的三重密码,谁就能在这片蓝海中抢占先机。中研普华将持续跟踪行业变革,为参与者提供精准决策支持。想要了解更多最新的专业分析请点击中研普华产业研究院的《》。