2025年科技馆行业市场调研分析及发展前景预测

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

是以展览教育为主要功能的公益性科普教育机构,旨在通过常设和短期展览,以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段,激发公众对科学的兴趣,启迪科学观念,并普及科学知识。2025年科技馆行业在我国呈现出蓬勃发展的态势。近年来,随着国家对科技创新和科普教育的重视,科技馆数量逐年增加,展览内容和形式不断创新,服务质量显著提升。

未来,科技馆行业将继续保持稳定增长的发展趋势。一方面,随着公众对科学知识渴求的不断提高,科技馆作为科普教育的重要载体,其需求将持续增长;另一方面,科技馆将更加注重运用前沿技术,如虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等,提升展览的科技含量和互动性,为观众提供更加沉浸式的科普体验。此外,科技馆之间的合作与交流也将日益频繁,共同推动行业健康发展,为提升我国全民科学素质作出更大贡献。

一、市场现状分析

1. 市场规模与增长

2020-2025年,中国科技馆行业市场规模保持稳定增长,年均复合增长率(CAGR)约为6%-8%。2025年市场规模预计突破200亿元人民币,主要得益于政策支持、科普教育需求提升及技术升级驱动。从供需结构看,一线城市及经济发达地区(如华东、华北)供给较为饱和,而中西部地区仍存在较大缺口,需进一步优化区域布局。

2. 行业结构特征

经济类型构成:国有科技馆占据主导地位(占比约70%),民办及混合所有制场馆逐步兴起,尤其在智慧科技馆领域表现活跃。

收入来源:门票收入占比下降至40%以下,政府补贴(30%)、企业合作(20%)及衍生品销售(10%)成为重要补充。

3. 区域分布差异

2025年华东地区科技馆数量占比达35%,华北(25%)、华南(20%)紧随其后,东北和西北地区合计不足10%。区域间参观人次差异显著,如江苏省科技馆年接待量超500万人次,而西部地区部分场馆不足10万人次。

二、驱动因素分析

1. 政策支持

《全民科学素质行动规划纲要》明确提出“每百万人拥有科技馆数量达1.5个”的目标,中央及地方财政年均投入超50亿元用于场馆建设与升级。此外,“双减”政策推动学校与科技馆合作,研学类活动需求激增。

2. 技术创新

智慧科技馆成为行业转型核心方向。2025年,约60%的场馆引入AR/VR、AI导览、大数据分析等技术,观众互动体验时长提升40%,复访率提高25%。例如,上海科技馆通过虚拟实验室项目,实现线上访问量增长300%。

3. 经济与社会需求

人均可支配收入增长(2025年预计达5.8万元)推动文化消费升级,家庭科普支出占比升至12%。同时,公众科学素养提升至15%(2023年为12.9%),进一步刺激需求。

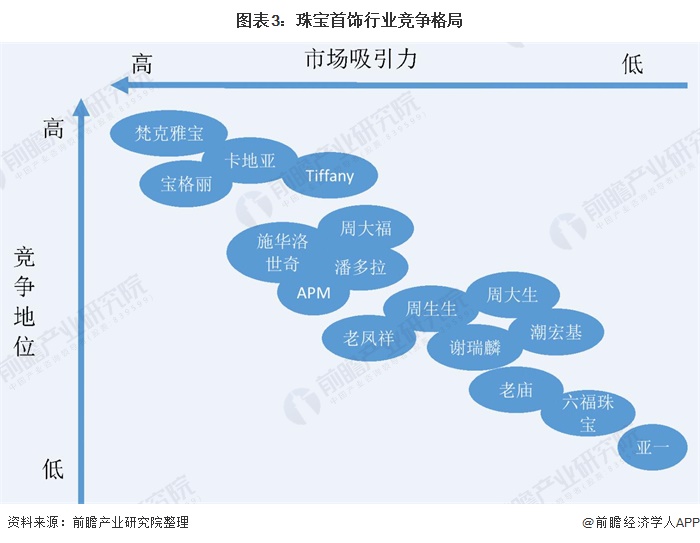

三、竞争格局与重点企业

1. 市场集中度

据中研普华研究院显示,行业CR5(前五大企业市场份额)为45%,其中国家科技馆(北京)、上海科技馆、广东科学中心占据前三,合计营收占比超30%。中小企业通过差异化主题(如航空航天、海洋科技)抢占细分市场。

2. 企业案例分析

国家科技馆:依托国家级资源,年研发投入超2亿元,推出“天宫课堂”等品牌项目,线上覆盖用户突破1亿。

深圳科学馆:采用“政府+企业”合作模式,与华为共建5G智慧展厅,年均合作收入占比达35%。

四、发展趋势预测(2025-2030年)

1. 智慧化与数字化

90%的科技馆将完成数字化转型,虚拟场馆覆盖率提升至70%,线上科普内容产值占比达25%。

区块链技术应用于展品版权管理,数字藏品(NFT)交易或成新增长点。

2. 运营模式创新

社群化运营:通过会员制、粉丝社群增强用户粘性,衍生品销售收入占比有望突破15%。

跨界融合:与文旅、教育机构合作开发“科技+研学”产品,市场规模预计达80亿元。

3. 绿色与可持续发展

低碳场馆建设成为政策重点,2025年起新建场馆需100%符合绿色建筑标准,光伏发电、循环水系统普及率超60%。

五、挑战与风险

1. 运营效率不足

部分场馆利用率低于50%,展品更新周期长达35年(国际标准为12年),导致观众流失。

2. 资金压力

中西部地区场馆运营依赖财政补贴(占比超70%),地方债务压力可能制约新建项目。

3. 内容同质化

约40%的场馆主题雷同,缺乏地域特色,需加强IP开发与本地科技资源整合。

六、投资建议

1. 重点领域

智慧科技馆解决方案提供商(如VR设备、数据中台)。

科普内容创作与IP运营企业。

2. 区域选择

优先布局成渝、中部城市群,政策倾斜下年均增速有望达10%-12%。

3. 风险提示

关注政策调整(如补贴退坡)、技术迭代风险及市场竞争加剧。

想了解关于更多行业专业分析,可点击查看中研普华研究院撰写的。同时本报告还包含大量的数据、深入分析、专业方法和价值洞察,可以帮助您更好地了解行业的趋势、风险和机遇。